亚美尼亚文化在中国著名的南京大学展示

今年3月13日,来自中华人民共和国著名大学南京大学的亚美尼亚学生参加了一年一度的国际文化活动。 此次活动旨在促进跨文化交流,搭建各国人民之间的桥梁,营造多元文化的健康环境。 亚美尼亚展位装饰着亚美尼亚手工艺品、象征家庭、永恒以及与祖国紧密联系的石榴树、亚美尼亚白兰地和可追溯到公元 405 年的亚美尼亚字母。 亚美尼亚女孩穿着印有传统亚美尼亚女孩图案的独特 T 恤。 姑娘们还展示了亚美尼亚民族服饰和长袍,让中国游客亲身体验了亚美尼亚文化。 参观者可以试戴传统的亚美尼亚头饰并拍照,使体验互动且引人入胜。 活动的亮点是留学生们的表演,其中亚美尼亚民间群舞《Tsaghkadzori》吸引了观众的眼球。 亚美尼亚的手工艺品、舞蹈、音乐以及民族服饰引起了参观者的兴趣。 值得注意的是,南京大学成立于1902年,是中国历史最悠久、最负盛名的高等学府之一。 它被认为是中国最具竞争力的大学之一,深受外国学生的追捧。

经过多年努力,《亚美尼亚文明史》中文版出版

中国著名历史学家、山东省滨州学院外高加索研究中心亚美尼亚学研究所所长亓佩成教授近日宣布,备受期待的著作《亚美尼亚文明史》即将出版。 这本综合性出版物以中文撰写,详细探讨了亚美尼亚的历史。 值得注意的是,亓佩成教授多年来致力于促进中亚学术和文化关系。 他组织了会议和讲座,旨在提高中国观众对亚美尼亚数百年历史和文化的认识。 该书的出版标志着中亚文化关系发展的一个重要里程碑。 对于对亚美尼亚历史和文化感兴趣的学者和研究人员来说,它无疑将成为宝贵的资源。

亚美尼亚手稿以大量俏皮的龙形象而独特

位于明尼苏达州的希尔博物馆和手稿图书馆最近发布了亚美尼亚手稿的数字化页面,其中展示了各种装饰性首字母和边框图像。 这份手稿既有手写又有插图,附有雕刻,并使用优雅的亚美尼亚 Notrgir 字体(也称为“minuscule”)。 这种文字最初是为了速度而发明的,从 16 世纪到 18 世纪在亚美尼亚侨民中广泛使用,后来在印刷中得到普及。 该手稿包含对福音寓言的简短评论,最初于公元 1780 年在埃奇米阿津 (Etchmiadzin) 撰写。 尽管它的年代相对较晚,当时印刷书籍即将取代手写和插图手稿,但这本书代表了这种艺术形式的美丽典范。 该手稿于 2009 年实现数字化,目前由伊斯坦布尔亚美尼亚宗主教区永久收藏,该教区以前属于 Shirinoglu 家族。 它的标题是“论神性”(“神的肖像”),作者是阿加马里安·佩特罗斯·纳希切万茨·伊 (1720-1787 年)。 根据版权页,抄写员的名字是托夫马斯 (Tovmas)。 该手稿采用皮革装订,封面和封底都有镀金十字架,背面的扉页取自早期的埃尔卡塔吉尔手稿。 然而,手稿的美学价值和魅力在于大量的龙形象,要么以它们交织的身体形成装饰性首字母,要么描绘在代表基督教象征意义的神圣和警惕的鹳鸟喙中,或者作为解开关键信息的边缘 的文本。 在其中一页上,第一个字母由带有旗帜的圣羔羊组成,作为基督战胜死亡的共同象征,代表着他既受苦又胜利。 它站在龙的扭曲的身体上,而不是典型的图像元素——山上。 所有的龙图案都表现得怪诞,强调线性描绘。 它们顽皮的性格和鳞片状的细长身体类似于 14 至 17

20世纪初亚美尼亚出版物中对中国人的总体描述

最近社交媒体平台上出现了几张照片,这些照片描绘了从 20 世纪早期亚美尼亚出版物中摘录的页面,该出版物在格鲁吉亚首都第比利斯印刷,在此期间,那里有一个繁荣的亚美尼亚社区。 这本书的目的是用作亚美尼亚学校的教科书,并为那些想要获得亚美尼亚历史学科专业的人提供额外的资源。 作者是 Avetik Ter-Hakobian,他是 Nersisian 学校的前亚美尼亚地理教师,Nersisian 学校是第比利斯市的一所亚美尼亚高等教育机构,活跃时间为 1824 年至 1924 年。 该出版物简要概述了亚美尼亚的自然地理、民族志和政治地理,描述了 20 世纪初的建筑古迹、人口统计和国家政治局势。 它的页面装饰着与文本相辅相成的地图和插图。 此外,该出版物还收录了一幅中国人的肖像,其自信的姿势和面部表情,是中华民族的普遍代表。 图中的中国人具有典型的中国体质,颧骨突出,胡须独特,头发编成辫子,被称为“辫子”。 他戴着尖顶帽子,又称莎草帽、米帽、稻帽或苦力帽。 他手里拿着一把扇子,这是亚洲人常见的另一种配饰。 他所穿的服装类似“唐装”,结扣、宽松的廓形、中式立领。 这种表现方法与欧洲和后来的美国旅行者、探险队成员或艺术家创作的版画、版画和水彩画相对应,其历史可以追溯到 17 世纪至 19 世纪,捕捉了人们的外貌、独特的服装、传统和习俗。 非西方人民向当地受众提供信息和启发。 插图中的文字显示,尽管亚美尼亚与中国相距遥远,但亚美尼亚却有中国居民。

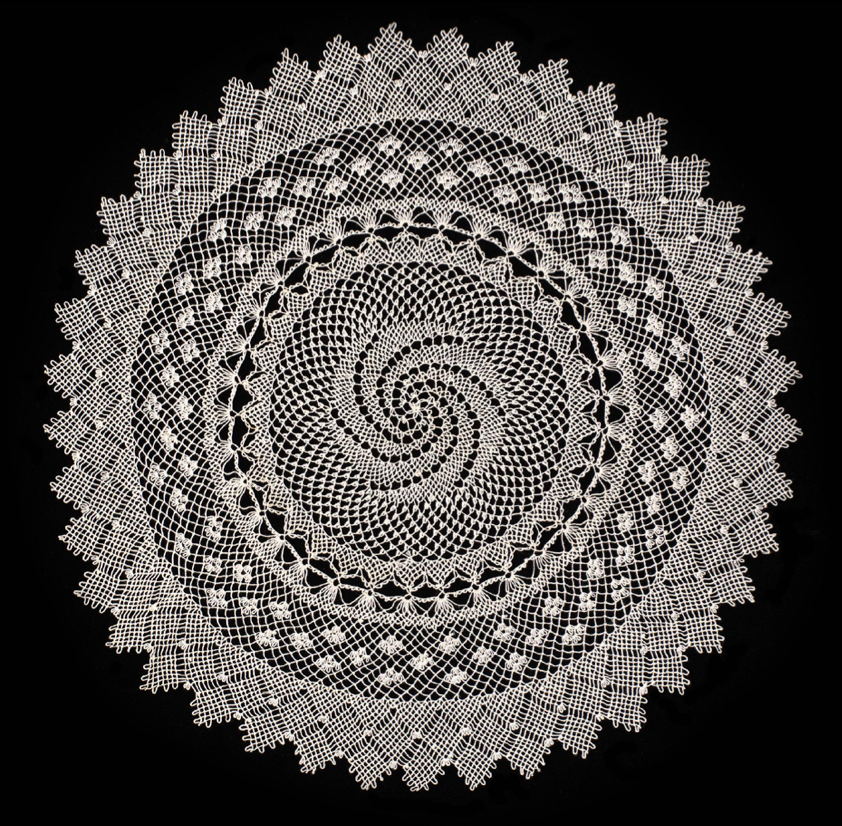

加州大学洛杉矶分校福勒博物馆展示了种族灭绝幸存者复杂的亚美尼亚花边

加州大学洛杉矶分校福勒博物馆目前正在举办一个名为“Janyak:亚美尼亚结和环艺术”的重要展览。 该展览于去年 4 月向公众开放,并将持续展出至 2024 年 4 月 7 日。展览由福勒策展人和研究助理加西亚·亚美尼安 (Gassia Armenian) 策展。 展出的藏品包括移居美国的亚美尼亚种族灭绝幸存者玛丽·皮利博西安(Marie Pilibossian,1898-1986 年)创作的 14 件 Janyak 桌布。 著名的亚美尼亚研究学者 Avedis Sanjian 教授鼓励 Pilibossian 在 1980 年将桌巾捐赠给福勒博物馆,他认为在加州大学洛杉矶分校记录这一重要传统至关重要。 这次展览在洛杉矶尤为重要,洛杉矶是最大的亚美尼亚侨民社区的所在地。 像 Pilibossian 这样的流离失所的亚美尼亚妇女将这种触觉传统带入流亡地和新家,将生存和忍耐的记忆编织到花边中,弥合时间和空间,并展示政治团结和决心。 虽然 janyak 可能看起来是一种相对简单的工艺,仅使用针和线(与刺绣相反,刺绣是在底布上添加缝线),但这种花边的复杂性、技术精度和所需的精致想象力使其成为 本身就是一种充满活力的艺术形式。 janyak

迪士尼动画首次以亚美尼亚文化和民族服装为特色

动画电影《米妮老鼠的欢乐屋》中迪士尼少年频道播出的名为“Vardavar”的剧集首次展示了亚美尼亚文化。 该活动标志着亚美尼亚文化的一个重要里程碑,因为这是首次在迪士尼少年频道上播出。 该集描绘了亚美尼亚传统节日 Vardavar,该节日庆祝水、美丽、爱情和生育女神 Astghik。 Vardavar 是亚美尼亚的一个流行节日,源于古老的亚美尼亚传说,节日内容包括互相泼水。 该集于 3 月 1 日首播,编剧为 Kathleen Sarnelli Kapukchyan,她的丈夫是亚美尼亚人。 该集讲述了米奇和米妮与朋友们一起庆祝节日的故事。 该场景以亚美尼亚首都埃里温的加尼神庙和喀斯喀特建筑群为背景。 加尼神庙是前基督教亚美尼亚的象征,被视为“希腊罗马世界最东端的建筑”。 Astghik 有亚美尼亚血统,她向米妮展示她的亚美尼亚服装,并会说亚美尼亚语。 Astghik 这个角色由 Liana Bdevi 配音,她也有亚美尼亚血统。 据亚美尼亚电影协会称,这一集还讲述了奇普和戴尔在烧烤时出售芝麻酱的故事。 总的来说,这一集对亚美尼亚文化、传统节日和历史地标进行了精心的描绘。

16 世纪英国画中的亚美尼亚寓言是女性勇气和尊严的体现

兰伯特·伯纳迪(Lambert Bernardi,约 1485–1567 年)是一位英国文艺复兴时期画家,他创作了一系列寓言肖像画,这些肖像画后来被称为“安伯利画板”。 这些面板每块尺寸为 155 x 86 厘米,由八块现存的橡木面板组成,涂有油画和蛋彩画的混合物,描绘了在逆境中表现出勇气和尊严的贤惠女士。 每个面板都描绘了一名手持武器、符号或纹章盾牌的妇女,脸上挂着温柔的微笑,并有一个属于她的特定符号或武器。 这些面板中描绘的女性穿着 1500 年代的典型服装,其特点是沉重的金色项链和红色天鹅绒或黑色和金色编织锦缎的礼服。 展板的主题和题材都是寓言式的,旨在向观众传达道德信息,同时反映那个时代的政治和社会价值观。 此外,安伯利石板是由奇切斯特主教罗伯特·舍伯恩 (Robert Sherborne) 委托建造的,以纪念国王亨利八世 1526 年的到访。有趣的是,肖像中的亚美尼亚统治者锡诺普女王是亚美尼亚的象征,她手持剑和盾形卷轴,卷轴上有狮子的图案,让人想起亚美尼亚西里西亚统治时期的国徽。 赫苏米德王朝。在希腊神话中,锡诺普是阿索普斯的女儿之一,据信是黑海城市锡诺普的同名城市,该城市目前位于土耳其。 此外,根据君士坦丁堡亚美尼亚宗主教区的数据,在亚美尼亚种族灭绝和第一次世界大战爆发之前,有 5,266 名亚美尼亚人居住在锡诺普的六个地区。 这些亚美尼亚人在该地区拥有五座教堂和四座修道院。 值得注意的是,这些艺术作品已被恢复,目前在英国奇切斯特的 Pallant House 画廊展出。 该藏品意义重大,因为它构成了 16 世纪英国地方艺术的罕见典范。

此前被认为是韩国的,大英博物馆的一只碗被发现是价值不菲的中国宫廷陶瓷

《艺术报》报道称,大英博物馆最近发现了一件有着近千年历史的非凡釉面陶瓷件。 这件作品是一个用于清洗毛笔的洗笔器,最初被认为是一个和谐但不引人注目的盘子。 它是生产北宋宫廷陶瓷的著名汝窑的一部分。 随着时间的流逝,该窑炉中的石器仅存几件,这使得这一发现异常罕见。 珀西瓦尔·大卫 (Percival David) 是西方最著名的中国陶瓷收藏家之一,他于 1928 年在纽约购买了这件瓷器。自 2009 年以来,他的藏品一直从珀西瓦尔·大卫爵士基金会 (Sir Percival David Foundation) 长期借出,目前在大英博物馆展出。 该盘最初被认为是 1920 年代的汝窑瓷器,后来因釉色偏灰且底座有较大痕迹,被降级为 1970 年代韩国制造的较小瓷器。 德国学者雷吉娜·克拉尔 (Regina Krahl) 领导的最新研究证实,这道菜确实是在中国中东部清凉寺的汝窑制作的,其历史可以追溯到 1086-1125 年。 威尔特郡克兰菲尔德大学法医研究所进行的科学测试证实了这一点。 据大英博物馆发言人称,汝瓷被认为是所有中国皇家陶瓷中最稀有的。 大英博物馆中国部主任杰西卡·哈里森-霍尔赞扬了克拉尔丰富的眼光,这促使人们重新审视这件比成人手掌还要小的盘子。 哈里森-霍尔 (Harrison-Hall) 将汝瓷描述为“极其罕见、美丽且古老——是在黑斯廷斯战役仅 20 年后制造的”。

罕见的中国汉代龙纹漆器

这件罕见的中国器皿有一个高高的、略微外展的足部,并均匀地涂有红棕色漆。 它主要用作酒容器。 肩部线条流畅,龙吐舌。 龙头的位置吸引了观众的注意力,将其引导至环绕颈部的对称三角形图案。 身体和足部均饰有几何装饰带。 值得一提的是,中国漆器的使用有着悠久的历史,可以追溯到新石器时代。 在战国晚期(公元前 475-221 年)和随后的汉朝时期(公元前 206 年 - 公元 220 年),漆器被视为一种非常珍贵的材料。 品味的重大变化导致其在宫殿和贵族家庭中广泛采用。 它的日益普及也对汉末青铜器的迅速衰落起到了一定的作用。 制造任何器具都需要涂上多层薄漆,然后依次涂在木质表面上以达到足够的厚度。 在添加下一层之前,每一层都必须彻底干燥。 公元前 80 年左右,韩宽所著《盐铁论》中的一段话指出,一只漆杯的价格相当于十个铜杯的价格。 此外,还需要大量劳动力:制作杯子需要一百名工匠,制作屏风需要一万名工匠。

中国人民迎接财神爷

中国文化通过在农历初五迎接财神爷来庆祝农历新年的吉祥时刻。 财神形象被认为是神话中的神灵,在中国民间宗教和道教中受到尊崇。 为期两周的新年,尤其是正月初五,财神庙都会烧香,并互相拜年,互道“恭喜发财”。 )、朋友和熟人之间。 财神所代表的历史人物不胜枚举。 2000年代,陕西西安周至修建了一座供奉他的寺庙。 在农历新年庆祝活动中,人们会点名提及财神的名字。 他经常被描绘成骑着黑虎,手持金杖,挥舞着能够点石成金的铁器。 财神在中国和道教寺庙中也被描绘成门神,通常与燃灯道教联系在一起。 财神虽然是中国民间的神灵,但很多净土宗信徒都视他为佛。 在佛教密宗中,他被称为财神(Jambhala)。